Una forma d’arte effimera:

la modellazione

figurativa dei pani

di Giulia Olianas 19 agosto 2022

Nonostante la Sardegna sia stata più volte definita “terra del poco pane” a causa di una presunta difficoltà produttiva, fu proprio da questa condizione di necessità che il pane, alimento semplice e basilare, si è arricchito di un nuovo senso, divenendo prezioso e quasi “sacro”. Fondamento della vita materiale, base alimentare di una società fortemente ancorata alla produzione cerealicola, il pane ha assunto il ruolo di protagonista di quella che Alberto Cirese definì una nuova forma d’arte creativa “effimera”, ovvero la modellazione figurativa dei pani, che per il suo alto livello di specializzazione e perizia tecnica venne definita dallo stesso studioso come uno dei tratti più intrinseci e rappresentativi della cultura sarda.

Dagli esiti della raccolta del grano è sempre dipesa la sopravvivenza delle comunità dell’isola, e la vita dei contadini è sempre stata dominata dall’imprevedibilità degli eventi naturali; da qui il costante ricorso a divinità e santi, la richiesta di aiuto e protezione attraverso la formulazione di voti, l’offerta di feste, preghiere e processioni, in cui il pane diviene segno di abbondanza e allegoria di prosperità alimentare. L’arte della modellazione dei pani, attività prettamente femminile, assume forme diverse a seconda dell’occasione, per cui ad ogni festa corrisponde una precisa tipologia formale, che raggiunge l’apice della complessità in corrispondenza dei momenti cruciali dell’anno agrario e pastorale. I pani decorati, pani pintaus, si caratterizzano per la loro elaborazione a figurazioni stilizzate e per le composizioni intagliate e traforate, ottenute con strumenti quali punzoni, rotelle e timbri, e sono spesso rifiniti con uno strato di lucidatura (pane ischeddau).

![]()

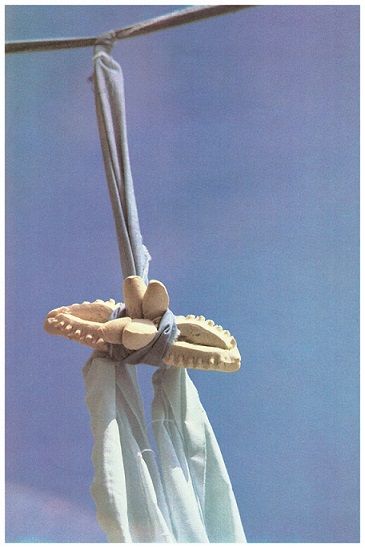

Foto e pani realizzati da Antonietta SpanuForme speciali di pane sono inoltre associate a precisi momenti di passaggio della vita del singolo, quali battesimi, fidanzamenti, e soprattutto matrimoni (pani de is isposus), in cui il pane è modellato a forma di cuore, di colomba o mezzaluna. Diffusissimi sono i pani confezionati in occasione delle feste cristiane, in particolare i pani della Quaresima e quelli della Pasqua.

I primi assumono forme diversa ogni settimana, tra le quali vale la pena ricordare Sa Pippia ‘e Caresima, pane a forma di bambina con sette gambe corrispondenti ai giorni della settimana, staccate giorno dopo giorno per misurare il tempo mancante alla Pasqua. Nel pane Sa Pramma la lavorazione della pasta rimanda all’intreccio delle palme benedette, mentre nel Lazzareddu, il pane diventa in modo assai realistico la figura di Lazzaro; non mancano poi gli strumenti della passione, quali i chiodi, la scala, la corona di spine e la croce.

Il pane nell’arte del Novecento in Sardegna

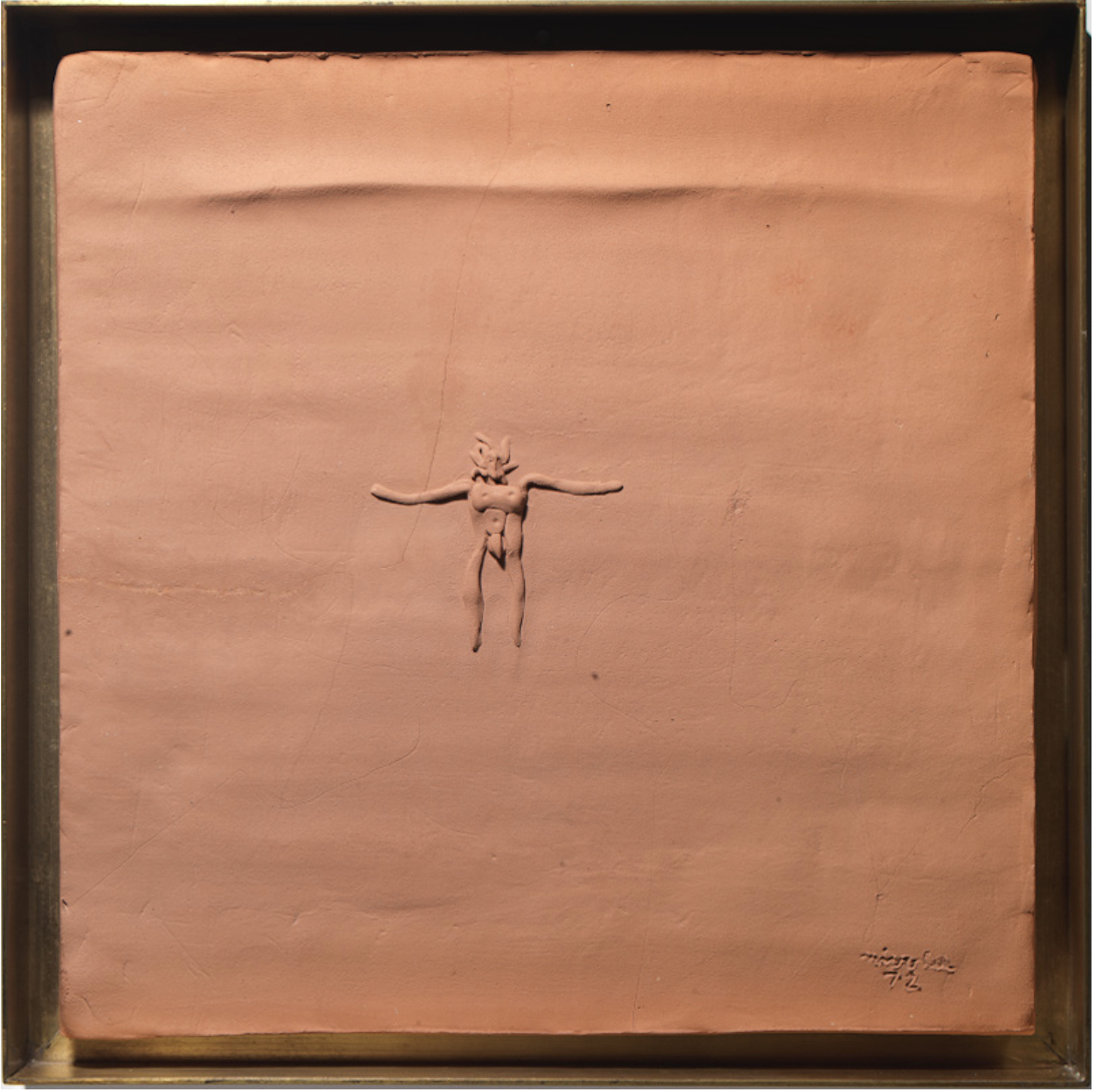

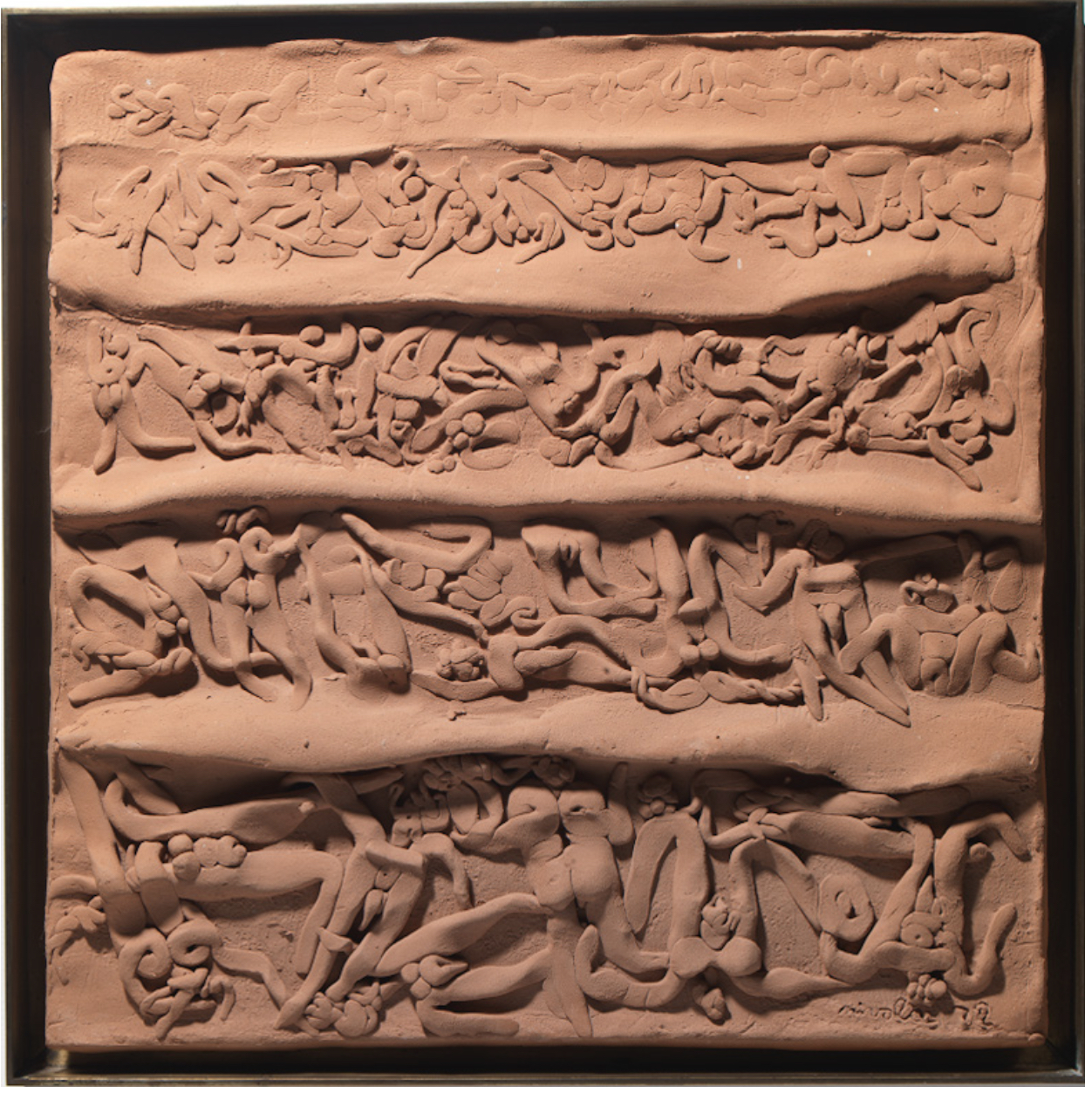

Alla tematica della panificazione fa riferimento nelle sue sculture più mature anche Costantino Nivola, che attraverso l’allusione al gesto femminile dell’impastare ricorda i pochi momenti felici della sua infanzia trascorsa a Orani. Nelle ceramiche degli anni Sessanta e Settanta la creta è modellata attraverso un tocco sensibile e delicato, in cui la sensualità della manipolazione evoca il rito domestico della panificazione, non senza associazioni erotiche. Così l’immagine visiva del pane tradizionale sardo, della grande sfoglia tondeggiante, suggerisce i temi formali della maturità artistica di Nivola: le superfici lisce ed orizzontali in Spiagge, il profilo curvilineo e convesso delle Madri e delle Vedove, in cui la forma femminile è solo un risultato. Proprio a queste ultime opere si lega il ricordo del muro panciuto della casa natale che celava al suo interno il tesoro, il pane piatto e sottile che si gonfiava al calore del forno, configurandosi come promessa di appagamento della fame; allo stesso modo, la donna gravida nasconde in grembo il tesoro del figlio in arrivo. L’associazione muro-pane-fertilità femminile è esplicitata da Nivola nell’opera Su Muru Pringiu, una lastra in pietra di trani convessa al centro, in cui ritorna anche il tema del costruire, per cui uomo e donna coincidono nella sacralità del rito basilare della vita. In Nivola il pane diventa metafora della creazione, della vita come dell’opera d’arte.