Curare l’arte su un’isola deserta: Montecristo Project

di Margherita Falqui22 settembre 2020

Un “mondo nel mondo” dell’arte contemporanea,

lontano dal white cube.

A largo della costa sarda esiste un’isola deserta, irraggiungibile e misteriosa, che pare abitata solo da fichi d’india e graniti, più miraggio che realtà: è qui che si sviluppa il trasversale progetto artistico-curatoriale Montecristo Project, ideato dai due artisti Alessandro Sau ed Enrico Piras, come naturale seconda fase del loro precedente progetto Occhio Riflesso, di cui continua i percorsi speculativi, la ricerca e la sperimentazione artistica, attorno a temi come la decontestualizzazione dell’opera d’arte, il display, la documentazione e il potere evocativo dell’immagine.

La complessa natura di questo progetto è stata al meglio espressa dall’artista Paolo Chiasera, che l’ha felicemente definito una “psicoistituzione”: uno spazio prima di tutto concettuale, solo poi concreto. Un’occasione di riflessione, di speculazione, di rovesciamento dei paradigmi fossili del mondo dell’arte contemporanea, un percorso di ricerca artistica che tenta, nelle parole del duo di Montecristo, di “rimescolare le carte in tavola, cercando nuove soluzioni a problemi ormai impellenti”.

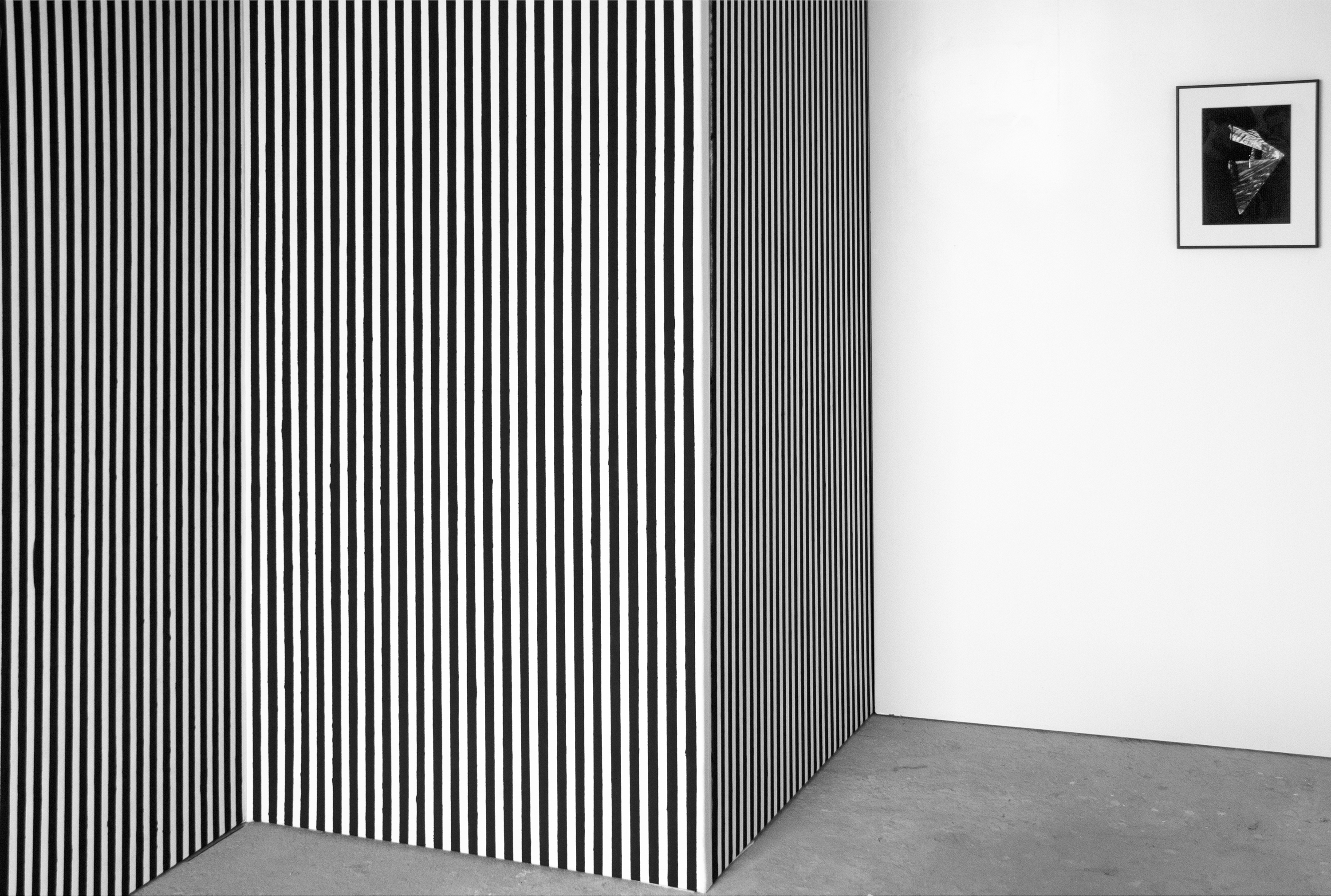

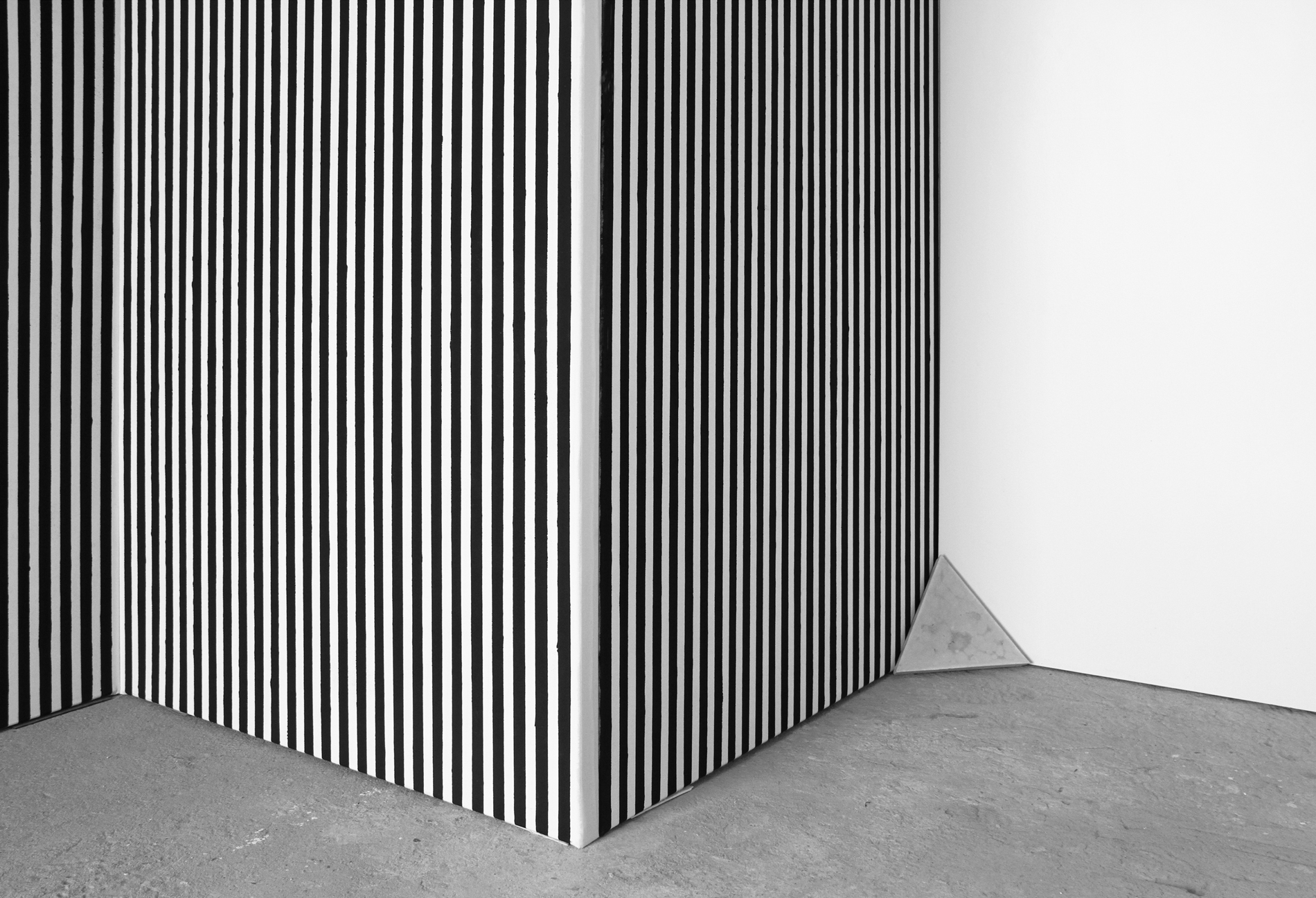

Seguendo il principio per cui un artista riconosce, comprende e si prende cura di un altro artista meglio di qualunque altro professionista del mondo dell’arte, in Montecristo project sono gli artisti stessi, Alessandro ed Enrico, a produrre, curare, allestire, fotografare, documentare e, non per ultimo, scrivere: organizzano delle esposizioni invitando sull’isola artisti, spesso sottovalutati, dimenticati o emergenti, ed esponendo le loro opere in uno spazio che viene ripensato e riadattato per ogni nuova mostra.

L’isola e le esposizioni sono visitabili solo dagli artisti invitati e non sono fruibili dal pubblico esterno, se non attraverso il filtro della documentazione fotografica.

Un aspetto essenziale del progetto è poi la speculazione teorica, portata avanti con grande libertà, indipendenza e radicalità sul blog Montecristo writings. Dato il valore che la parola scritta ricopre all’interno di questo complesso e affascinante progetto, abbiamo voluto intervistare Alessandro ed Enrico, creando un’occasione di approfondimento e condivisione diretta di alcune riflessioni ed elaborazioni a partire

dai nodi teorici che affrontano con i loro lavori.

Il vostro ultimo progetto ha affrontato un carattere costitutivo della cultura sarda, la cosiddetta «costante resistenziale», ossia il suo conservare una propria originarietà indipendentemente da influenze esterne. Alla luce di discorsi curatoriali contemporanei, che spesso si focalizzano su tematiche quali il colonialismo, si può in tal senso parlare (ancora oggi) di Sardegna come isola artistico-culturale, di isola resistente?

Noi siamo fortemente convinti che sia ancora possibile parlare di “costante resistenziale” nella produzione artistico-visiva sarda, ma a condizione che si ricerchi questa resistenza identitaria in terreni che sfuggono alla classica storicizzazione artistica.

Proviamo a chiarire questo aspetto: l’idea di “Costante resistenziale” nelle arti visive è stata soggetto di tre mostre, recentemente organizzate dal museo MAN, in cui questo tema faceva da ombrello alla presentazione delle ricerche artistiche in Sardegna dal 1957 al 2017. Studiando questo progetto ci siamo resi conto che la gran parte delle opere presentate erano in realtà un tentativo di cancellazione di questa matrice identitaria, che è un fattore antropologico, ancor più che artistico.

L’arte sarda, dagli anni ‘50 in avanti, ha quasi sempre cercato di adattarsi a quelle novità linguistiche che si diffondevano all’esterno dell’isola, generando quello strano scollamento per cui a un tessuto sociale-economico tutt’altro che moderno corrispondeva un’arte modernissima, al passo con le ultime novità, vuoi dell’action painting o dell’optical cinetico. Si disponeva, insomma, di segni privi di un referente reale rintracciabile in un qualche substrato economico-sociale presente nella nostra isola.

Ci troviamo così all’opposto dell’idea di costante resistenziale, dal momento che i linguaggi della modernità non risultavano adatti ad esprimere una idea di realtà sociale (e tantomeno linguistica) sarda, non erano generati o metabolizzati dagli artisti, ma ancora solo presi in prestito. Presa in questi termini la questione della colonizzazione non è solo un discorso geografico, ma anche e soprattutto di sfasamenti cronologici e linguistici tra l’isola e l’“oltremare”.

La nostra idea è stata quella di proporre una lettura che assimilasse la Sardegna moderna alla Roma antica. Esistevano allora due correnti ben distinte per tecnica e per contenuti: l’arte Patrizia (ufficiale, ricercata, importata dalla Grecia e non autoctona) e plebea (derivante dall'arte medio-italica, più semplice, rozza e spontanea). Crediamo che qualcosa di simile accada anche oggi in Sardegna: esiste un'arte elevata, “ufficiale”, intellettuale e moderna, ed una popolare, rozza, più semplice e quasi non inscrivibile a una nozione di artisticità.

È soprattutto in questa dimensione reietta, “sintomale” che, secondo noi, bisogna cercare l’idea di costante resistenziale. La matrice identitaria può manifestarsi come forma consapevole o inconsapevole. Un esempio della prima forma sono quelle produzioni kitsch come le sculture di bronzetti giganti nelle rotonde dei paesi, i manufatti pseudo-nuragici, le maschere del carnevale assurte a simbolo regionale nei portachiavi o nei salotti, tutto ciò che insomma esprime una connotazione identitaria mitizzata e monodimensionale.

La parte inconsapevole si configura per noi nelle produzioni di tutte quelle figure, spesso anonime, che operano da outsider, non sono classificabili come artisti, come artigiani, come scultori. Questa dimensione di inconscio, di “sopravvivenza” Warburghiana dell’immagine offre ancora oggi la possibilità di trovare i tratti tipici della “costante resistenziale”: una produzione barbarica, antropologica, anti-umanistica che nasce dalla necessità di fare prima ancora che dalla consapevolezza del pensiero.

La nostra ricerca, attraverso scritti, esplorazioni fotografiche, progetti curatoriali, cerca di far emergere questa dimensione che rappresenta l’altra faccia della produzione visiva in Sardegna, che, non avendo uno sviluppo cronologico o linguistico, ma vivendo nell’ “eterno presente” dell’arcaismo, ha poca rilevanza per gli storici dell’arte sardi.

Ci incuriosisce la scelta di ubicare il vostro progetto su un’isola, una sorta di terra di mezzo fuori dal tempo e dallo spazio. È interessante la scelta dell’isola (non come esilio imposto), con tutto ciò che essa comporta: lontananza, solitudine, distacco, isolamento, irraggiungibilità, segretezza e misteriosità… come mai dunque questa scelta così forte e particolare? Come rientra all’interno del vostro progetto artistico-curatoriale?

Tutti i concetti che hai scelto per descrivere l’isola rispecchiano la connotazione romantica che ha per noi, soprattutto se la consideriamo nell’accezione storico-artistica dell’immaginario delle isole. La nostra scelta però non si muove solamente su questa scia romantica, ma é stato il punto di arrivo di una ricerca di carattere pratico e teorico molto razionale su una serie di questioni che riguardavano non solo l’opera d’arte in sé, ma anche aspetti legati al contesto espositivo. Sotto questo aspetto più tecnico e concettuale volevamo esprimere un concetto di assoluto dell’opera e della sua esposizione. Abbiamo così deciso di ricreare in maniera originaria il tutto, dando all’opera d’arte (nel caso della prima mostra le sculture di Salvatore Moro) quasi un mondo nel mondo; una possibilità per l’opera di poter “essere” nel modo più bello ed autentico possibile, a prescindere da tutte quelle cornici sociali, economiche, storiche senza le quali sembra che l’arte non possa più esistere. E allora ecco che forse anche questo proposito, sebbene portato avanti in maniera più razionale che intuitiva, ha qualcosa di romantico.

Spesso vi riferite all’isola come a uno spazio sacro, protetto dalla segretezza della sua ubicazione e inaccessibilità ma anche dalle operazioni artistiche che attuate su di esso. Come vi rapportate alla sacralità del luogo? La ritrovate o la ricostruite, anche alla luce dell’ancestrale rapporto dei sardi con il mistico? Come vi approcciate così all’antichissima relazione tra arte, sacro e profano?

Una prima cosa che è importante chiarire è l’esistenza dell’isola. Molti pensano si tratti di un qualche stratagemma narrativo, una finzione fotografica costruita ad arte, ma non è così. Lavorare in un contesto di questo tipo significa innanzitutto intervenire in un “già dato” con le sue connotazioni e complessità. La sacralità dello spazio naturale è chiaramente legata alla sua difficile accessibilità: ogni idea di sacro implica una forma di distanza e, geograficamente, montagne e isole danno forma a questo immaginario. I nostri interventi sono stati minimali e tesi a far sì che lo spazio potesse ospitare delle opere sia nell’ambiente naturale, tramite plinti o cavità naturali, o all’interno della torre presente nell’isola, che abbiamo adibito a spazio espositivo per le opere più fragili e deperibili.

La costruzione e ricostruzione dello spazio costituisce il nostro lavoro artistico: le tele, i plinti, le strutture che realizziamo per ospitare le opere esposte sono concepite anch’esse come opere, così come la documentazione fotografica. La difficoltà materiale di lavorare in questo contesto ne costituisce il lato profano e limita la possibilità di realizzare più di un progetto ogni anno. Abbiamo realizzato anche per questo motivo Il “mountain department”, uno spazio espositivo in una località segreta tra le montagne sarde e dedicato all’artista e primo direttore della Galleria Comunale di Cagliari Ugo Ugo, con cui abbiamo collaborato e a cui abbiamo dedicato il progetto UU - The Artist as Director.

La de- e ri-contestualizzazione dell’opera è ricorrente nei vostri lavori: immergete ed esponete le opere in uno specifico luogo naturale. Con la definizione di “un’estetica tutt’altro che naturale” come interpretate o declinate l’antichissima relazione tra arte e natura? Se “è l’opera a legittimare lo spazio e non viceversa”, è nella relazione che instaurate tra un’opera e una specifica complessità territoriale che

si manifesta il vostro fare arte?

Questa domanda richiederebbe un piccolo saggio come risposta. Bisognerebbe soprattutto capire a cosa ci riferiamo quando si parla di relazione tra arte e natura. La storia ci ha lasciato un carico di informazioni e problematiche immense sia sul rapporto tra arte e natura ricondotto al concetto di creatività, sia nel rapporto tra arte e natura tradotto nella nozione di mimesis, cioè nella funzione rappresentativa stessa dell’arte. Tuttavia il punto a cui si avvicina di più il nostro progetto è il rapporto fra soggetto e sfondo, che è il senso più originario di ogni rappresentazione. Questi aspetti di relazione con il mondo naturale, sia nei termini dell’organicità delle opere rispetto a un contesto sociale o naturale, che in canoni più prettamente fotografici quando ci riferiamo allo installation shot come dimensione fotografica dell’opera, scandiscono a vari livelli il nostro percorso.

Per rispondere alla seconda domanda, è certamente importante tenere presente la relazione mutabile in termine di legittimazione ed assunzione di valore tra questi due poli apparentemente opposti: che siano soggetto e sfondo, opera e spazio, arte e natura, arte e istituzione museale etc. Non possiamo prescindere dalla relatività storica con cui il dibattito sull’arte si è articolato nel tempo. Così oggi il nostro fare arte non può includere unicamente l’opera ma deve necessariamente porsi il problema della propria legittimazione valoriale rispetto al mondo.