De Rebus

Sardois

a journey through Sardinia between art and architecture

De Rebus Sardois presenta Isole dell'Altrove, un progetto che concepisce l’“altrove” come un orizzonte simbolico e immaginativo: uno spazio altro, in cui si aprono possibilità inesplorate, nuovi immaginari e sperimentazioni.

Attraverso l'arte, due isole della Sardegna diventano luoghi di nuove visioni tra memoria storica e futuro possibile. Con il sostegno della Fondazione di Sardegna, dell'Agenzia Conservatoria delle Coste e del Parco Nazionale dell'Asinara, l'iniziativa trasforma luoghi abbandonati in spazi aperti alla sperimentazione artistica attraverso installazioni, workshop e pratiche partecipative.

Attraverso l'arte, due isole della Sardegna diventano luoghi di nuove visioni tra memoria storica e futuro possibile. Con il sostegno della Fondazione di Sardegna, dell'Agenzia Conservatoria delle Coste e del Parco Nazionale dell'Asinara, l'iniziativa trasforma luoghi abbandonati in spazi aperti alla sperimentazione artistica attraverso installazioni, workshop e pratiche partecipative.

L’artista Alessandro Vizzini intraprenderà una ricerca in situ che andrà oltre un’esplorazione del paesaggio, si configurerà come un vero e proprio attraversamento psico-geografico. L’artista condurrà un’indagine immersiva capace di mettere in tensione osservazione sensibile e immaginazione, manipolazione dei materiali e ascolto del territorio. La sua azione si svilupperà in luoghi segnati dall’abbandono o dalla marginalità, in cui l’elemento naturale e quello architettonico convivono in un equilibrio fragile e profondamente evocativo. Attraverso l’interazione con questi contesti liminali, Vizzini darà forma a un corpo di sculture site-specific, tracciando una narrazione visiva sospesa tra esperienza, tempo e immaginazione, in cui l’opera diventa estensione del paesaggio stesso.

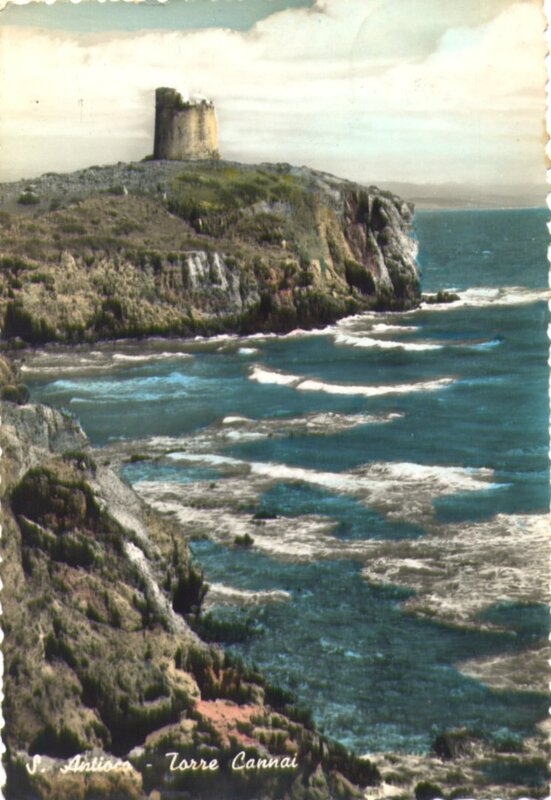

Il primo intervento avrà luogo presso la Galleria d’arte a cielo aperto Mangiabarche, situata a Calasetta, sull’isola di Sant’Antioco, oggi abbandonata. Ex fortino militare, fu ripensato nel 2012 da Beyond Entropy Ltd in collaborazione con la Fondazione MACC e la Conservatoria delle Coste della Sardegna, in uno spazio espositivo senza tetto.

La scelta architettonica rompeva con il concetto tradizionale di galleria come contenitore neutro e asettico, offrendo invece un ambiente in cui le opere d’arte venivano esposte agli agenti atmosferici e al trascorrere del tempo. In questo contesto, l’opera non subiva il tempo, ma lo abitava, diventandone parte integrante.

Il secondo intervento si svolgerà tra i ruderi dell’antico distaccamento di Stretti, complesso della Prima Guerra Mondiale legato al lavoro dei prigionieri e alle attività agricole del carcere.

Il primo intervento avrà luogo presso la Galleria d’arte a cielo aperto Mangiabarche, situata a Calasetta, sull’isola di Sant’Antioco, oggi abbandonata. Ex fortino militare, fu ripensato nel 2012 da Beyond Entropy Ltd in collaborazione con la Fondazione MACC e la Conservatoria delle Coste della Sardegna, in uno spazio espositivo senza tetto.

La scelta architettonica rompeva con il concetto tradizionale di galleria come contenitore neutro e asettico, offrendo invece un ambiente in cui le opere d’arte venivano esposte agli agenti atmosferici e al trascorrere del tempo. In questo contesto, l’opera non subiva il tempo, ma lo abitava, diventandone parte integrante.

Il secondo intervento si svolgerà tra i ruderi dell’antico distaccamento di Stretti, complesso della Prima Guerra Mondiale legato al lavoro dei prigionieri e alle attività agricole del carcere.

Workshop fotografico – Sant’Antioco, 26–27 luglio 2025

Pellicola, digitale e sviluppo in camera oscura

A cura di Collectif Phosphore (Sarah Witt e Matthieu Fares) e Ottovolante Sulcis, in collaborazione con MuseoDiffuso.exe.

Due giorni di esplorazione tra fotografia analogica e digitale, con sessioni di scatto, sviluppo in camera oscura, editing e presentazione finale.Un percorso per riflettere sulla rigenerazione attraverso l'immagine, il paesaggio e la memoria.

Questo workshop invita a posare uno sguardo sensibile e impegnato sull’isola di Sant’Antioco, in Sardegna, attraverso il suo patrimonio storico e militare, i paesaggi marittimi e gli edifici dimenticati.

Si tratta di esplorare il concetto di rigenerazione: non come semplice ritorno al passato, ma come movimento verso il futuro. Che cosa possono diventare questi luoghi dimenticati? Quale memoria custodiscono, e come possono accogliere nuovi usi, nuove vite? Queste architetture, ancorate nella roccia e in dialogo con il Mediterraneo, sono testimoni di un’intelligenza costruttiva e di un rapporto profondo con il territorio. Sono anche supporti possibili per una trasformazione contemporanea, che preferisce la reinvenzione alla demolizione.

Attraverso l’immagine, il workshop propone di scrivere un racconto collettivo, rivelando questi luoghi con un approccio personale: documentaristico, narrativo, poetico o sperimentale. I partecipanti saranno invitati a scegliere uno o più luoghi da esplorare e fotografare. Attraverso inquadrature, punti di vista, contrasti, costruiranno una narrazione personale e collettiva; un racconto in movimento, come questi spazi in attesa di rinascita. Questo workshop è anche una riflessione sul tempo: il tempo che passa, e il tempo che trasforma.

Per ulteriori info clicca ︎ qui

Collectif Phosphore

Fondato nel 2022, Collectif Phosphore è un duo artistico composto dalla fotografa Sarah Witt e dall’architetto/artista visivo Matthieu Fares. Il collettivo conduce una ricerca sul tema dell’insularità nel Mediterraneo, attraverso pratiche ibride tra fotografia, cartografia, collage e installazione. Il loro lavoro si muove tra narrazione visiva e lettura del territorio, con particolare attenzione ai luoghi marginali e sospesi nel tempo.

Ottovolante Sulcis APS

Attiva dal 2010 a Sant’Antioco, Ottovolante Sulcis è un’associazione di promozione sociale che opera nel campo della cultura, dell’educazione e della valorizzazione del territorio. Si occupa di formazione artistica, mobilità internazionale e cittadinanza attiva, con progetti che mettono in dialogo arte, architettura, patrimonio e pratiche comunitarie.

Argentiera (SS), Sardegna

Organizzato da De Rebus Sardois e Landworks

Due giornate di formazione e pratica dedicate alla costruzione sostenibile attraverso l’uso della terra cruda: una tecnica antica, ecologica e versatile, oggi riscoperta per il basso impatto ambientale, qualità di traspirabilità e per le caratteristiche estetiche.

Il workshop è condotto da Antonella Manca, architetta, artigiana e fondatrice del collettivo terram_ e ora impegnata nel progetto terram_insulae, attiva da anni nella ricerca e nella sperimentazione di pratiche costruttive legate alla bioarchitettura e all’applicazione di rivestimenti con materiali naturali come intonaci e pitture a base calce e argilla, cocciopesto, tadelakt.

L’iniziativa si svolge in uno dei contesti più interessanti dell’archeologia industriale sarda e si inserisce nel percorso di rigenerazione dell’ex borgo minerario dell’Argentiera, oggi rinato grazie al lavoro di Landworks nell’ambito del progetto MAR – Miniera Argentiera.

Per maggiori info clicca ︎︎qui

Pubblicazione finale

A conclusione del progetto è prevista una pubblicazione cartacea, a cura della casa editrice Oreri, con testi critici e materiali visivi. Tra gli autori: Stefano Rabolli Pansera (Bangkok Kunsthalle- Beyond Entropy ltd ) Andrea Perini (Terzo Paesaggio), Sara Nieddu (De Rebus Sardois).

Partner del progetto:

Bangkok Kunsthalle Khao Yai Art Forest | Terzo Paesaggio | Ottovolante Sulcis | Landworks | Collectif Phosphore | Città della Terra Cruda | Giuseppe Frau Gallery | Landworks | Mar - Miniera Argentiera | terram_insulae | Flip Project | Blue Foundation | MuseoDiffuso.exe

Partner tecnico: MuMA Hostel - Oreri

Comunicazione: UC Studio

Supportato da:

![]()

![]()

![]()

A cura di Collectif Phosphore (Sarah Witt e Matthieu Fares) e Ottovolante Sulcis, in collaborazione con MuseoDiffuso.exe.

Due giorni di esplorazione tra fotografia analogica e digitale, con sessioni di scatto, sviluppo in camera oscura, editing e presentazione finale.Un percorso per riflettere sulla rigenerazione attraverso l'immagine, il paesaggio e la memoria.

Questo workshop invita a posare uno sguardo sensibile e impegnato sull’isola di Sant’Antioco, in Sardegna, attraverso il suo patrimonio storico e militare, i paesaggi marittimi e gli edifici dimenticati.

Si tratta di esplorare il concetto di rigenerazione: non come semplice ritorno al passato, ma come movimento verso il futuro. Che cosa possono diventare questi luoghi dimenticati? Quale memoria custodiscono, e come possono accogliere nuovi usi, nuove vite? Queste architetture, ancorate nella roccia e in dialogo con il Mediterraneo, sono testimoni di un’intelligenza costruttiva e di un rapporto profondo con il territorio. Sono anche supporti possibili per una trasformazione contemporanea, che preferisce la reinvenzione alla demolizione.

Attraverso l’immagine, il workshop propone di scrivere un racconto collettivo, rivelando questi luoghi con un approccio personale: documentaristico, narrativo, poetico o sperimentale. I partecipanti saranno invitati a scegliere uno o più luoghi da esplorare e fotografare. Attraverso inquadrature, punti di vista, contrasti, costruiranno una narrazione personale e collettiva; un racconto in movimento, come questi spazi in attesa di rinascita. Questo workshop è anche una riflessione sul tempo: il tempo che passa, e il tempo che trasforma.

Per ulteriori info clicca ︎ qui

Collectif Phosphore

Fondato nel 2022, Collectif Phosphore è un duo artistico composto dalla fotografa Sarah Witt e dall’architetto/artista visivo Matthieu Fares. Il collettivo conduce una ricerca sul tema dell’insularità nel Mediterraneo, attraverso pratiche ibride tra fotografia, cartografia, collage e installazione. Il loro lavoro si muove tra narrazione visiva e lettura del territorio, con particolare attenzione ai luoghi marginali e sospesi nel tempo.

Ottovolante Sulcis APS

Attiva dal 2010 a Sant’Antioco, Ottovolante Sulcis è un’associazione di promozione sociale che opera nel campo della cultura, dell’educazione e della valorizzazione del territorio. Si occupa di formazione artistica, mobilità internazionale e cittadinanza attiva, con progetti che mettono in dialogo arte, architettura, patrimonio e pratiche comunitarie.

Workshop di rivestimenti in terra cruda

30–31 agosto 2025Argentiera (SS), Sardegna

Organizzato da De Rebus Sardois e Landworks

Due giornate di formazione e pratica dedicate alla costruzione sostenibile attraverso l’uso della terra cruda: una tecnica antica, ecologica e versatile, oggi riscoperta per il basso impatto ambientale, qualità di traspirabilità e per le caratteristiche estetiche.

Il workshop è condotto da Antonella Manca, architetta, artigiana e fondatrice del collettivo terram_ e ora impegnata nel progetto terram_insulae, attiva da anni nella ricerca e nella sperimentazione di pratiche costruttive legate alla bioarchitettura e all’applicazione di rivestimenti con materiali naturali come intonaci e pitture a base calce e argilla, cocciopesto, tadelakt.

L’iniziativa si svolge in uno dei contesti più interessanti dell’archeologia industriale sarda e si inserisce nel percorso di rigenerazione dell’ex borgo minerario dell’Argentiera, oggi rinato grazie al lavoro di Landworks nell’ambito del progetto MAR – Miniera Argentiera.

Per maggiori info clicca ︎︎qui

Pubblicazione finale

A conclusione del progetto è prevista una pubblicazione cartacea, a cura della casa editrice Oreri, con testi critici e materiali visivi. Tra gli autori: Stefano Rabolli Pansera (Bangkok Kunsthalle- Beyond Entropy ltd ) Andrea Perini (Terzo Paesaggio), Sara Nieddu (De Rebus Sardois).

Partner del progetto:

Bangkok Kunsthalle Khao Yai Art Forest | Terzo Paesaggio | Ottovolante Sulcis | Landworks | Collectif Phosphore | Città della Terra Cruda | Giuseppe Frau Gallery | Landworks | Mar - Miniera Argentiera | terram_insulae | Flip Project | Blue Foundation | MuseoDiffuso.exe

Partner tecnico: MuMA Hostel - Oreri

Comunicazione: UC Studio

Supportato da:

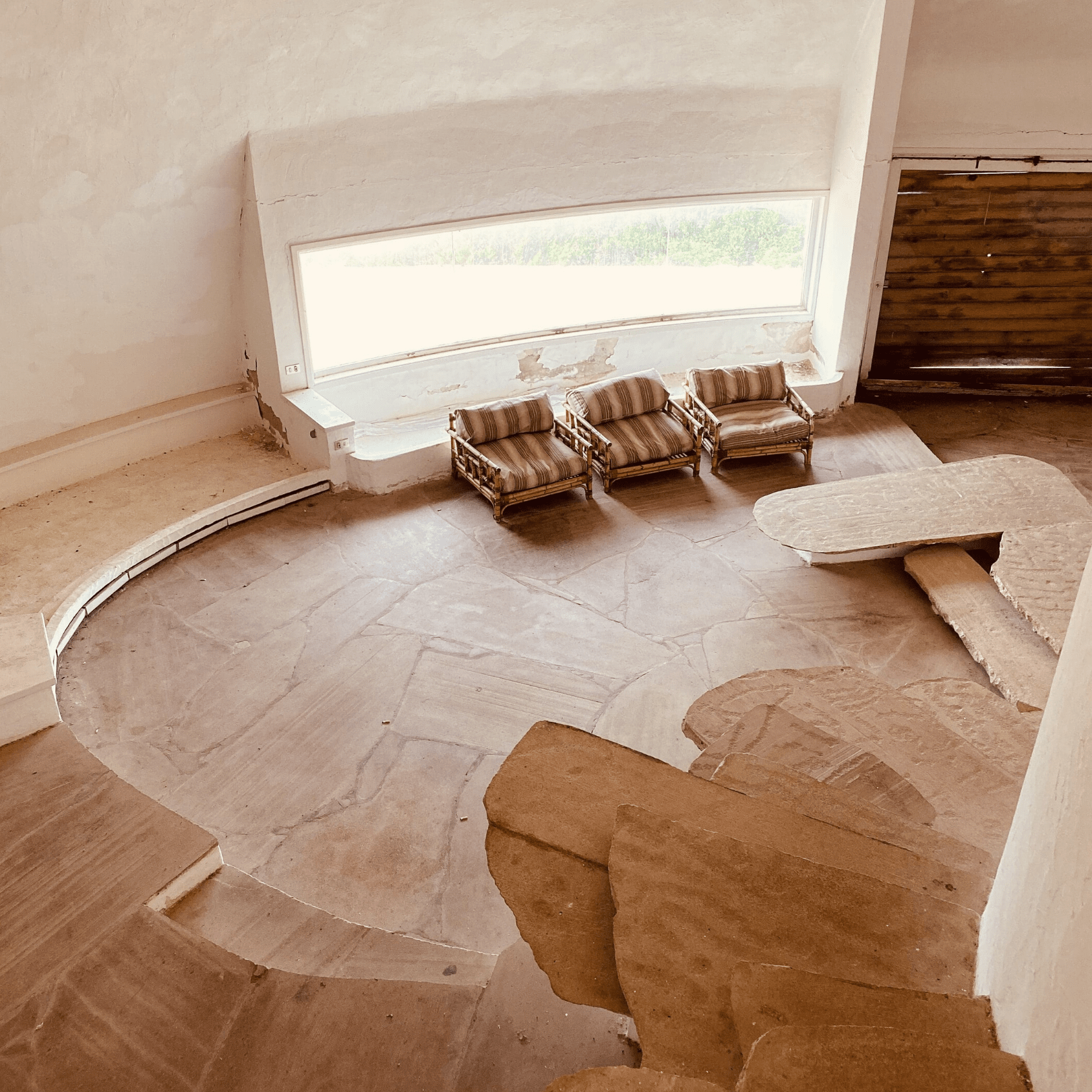

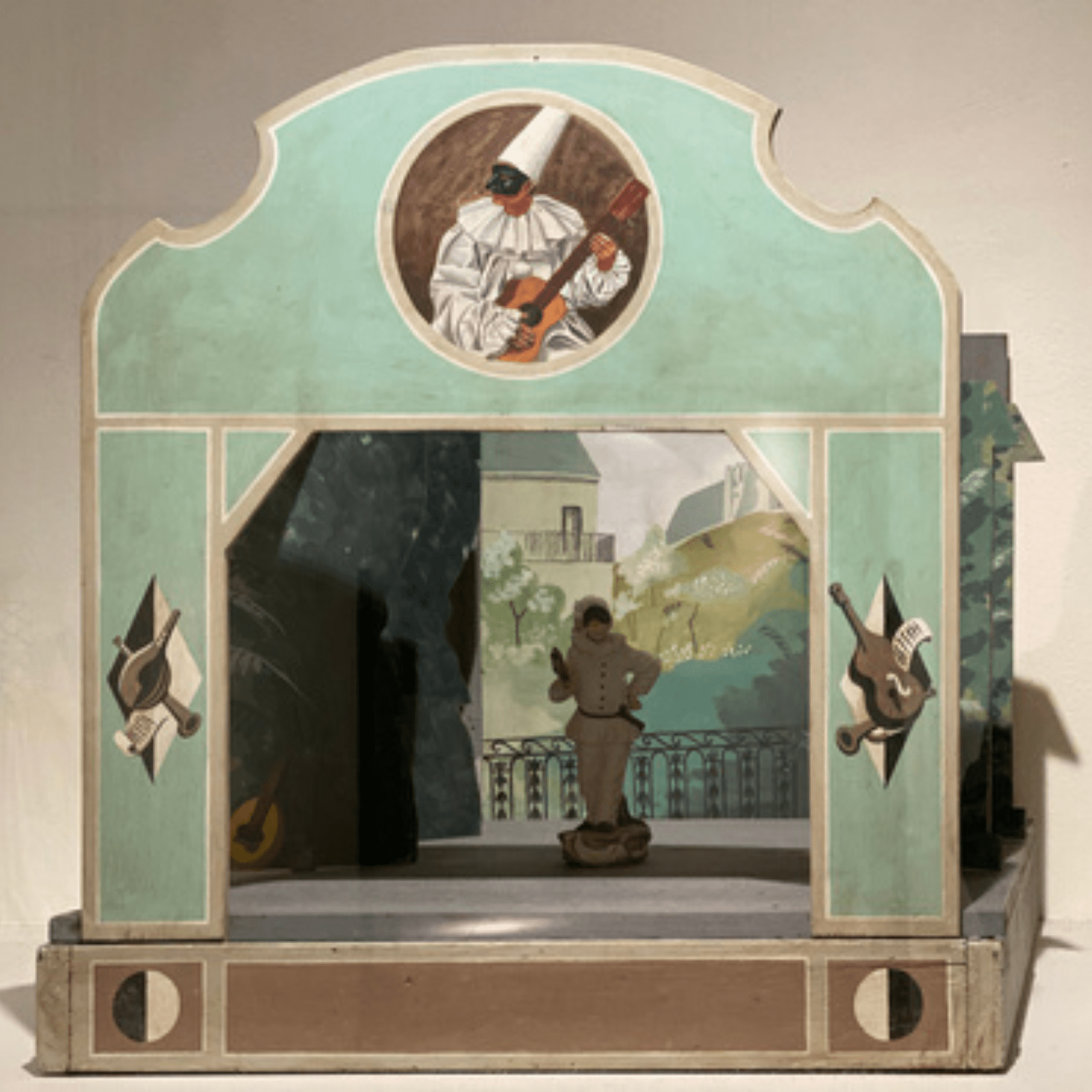

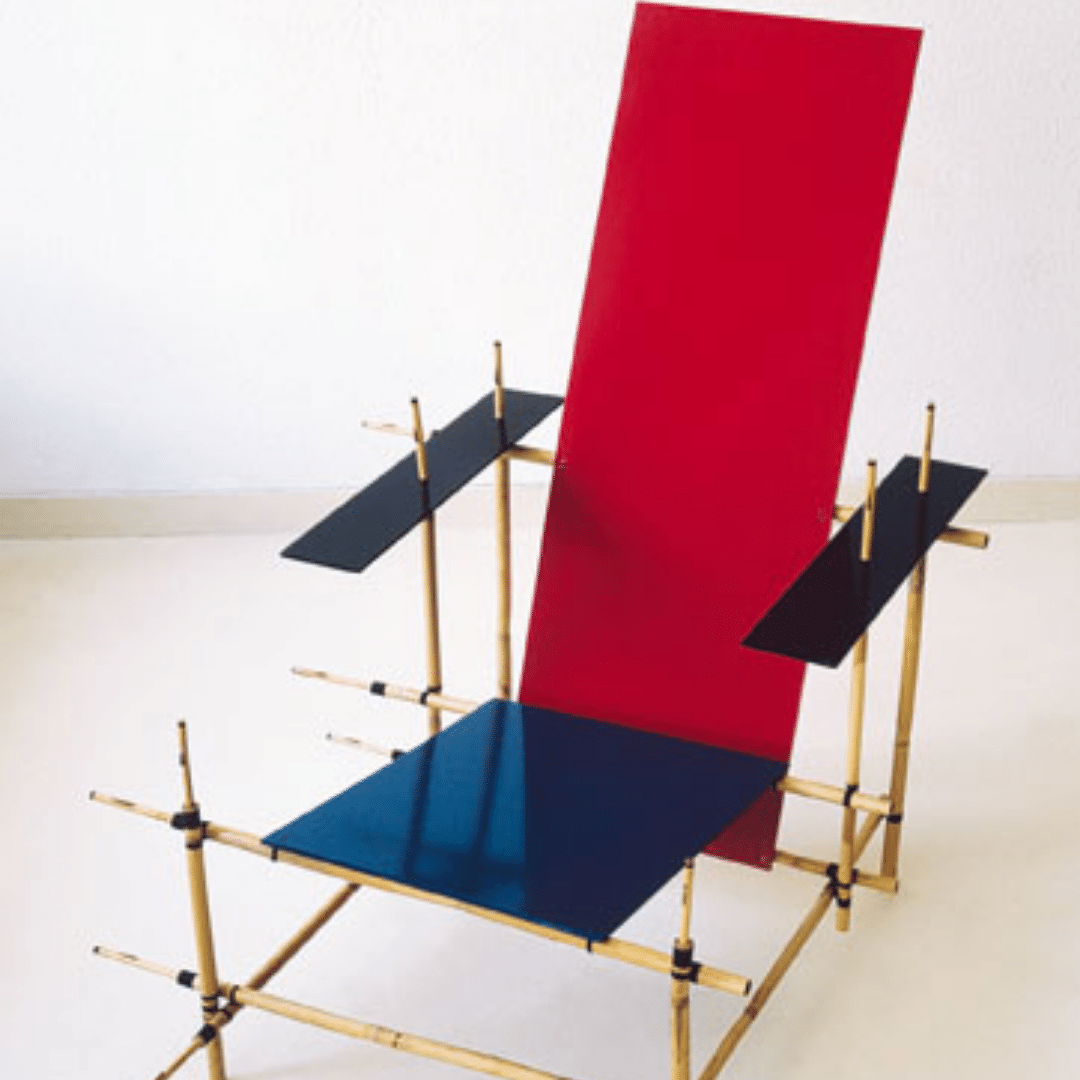

La Casa di Costantino Nivola a Spings, New York.Nel cuore di Springs, negli Hamptons, sorge una dimora che custodisce un prezioso frammento di storia dell’arte del Novecento. È la casa dell’artista Costantino Nivola e di sua moglie Ruth Guggenheim. Nivola, nato a Orani, in Sardegna, nel 1911, iniziò giovanissimo a lavorare col padre, mastro muratore, per poi trasferirsi a Monza a soli vent’anni. Qui si formò in una scuola industriale d’impronta Bauhaus, dove fu allievo di artisti e architetti come Marino Marini e Giuseppe Pagano.

Dopo gli studi, fu assunto da Olivetti come grafico pubblicitario e collaborò con Pagano al padiglione italiano dell’Esposizione di Parigi del 1937.

L’anno successivo sposò Ruth Guggenheim, artista di origine tedesco-ebraica, e insieme si rifugiarono a New York per sfuggire alle persecuzioni fasciste. Negli Stati Uniti, Nivola entrò rapidamente in contatto con il mondo dell’arte e del design, lavorando per la rivista Interiors e stringendo amicizie con personalità come Josef Albers, Walter Gropius e Bernard Rudofsky.

Nel 1948 acquistò una vecchia casa colonica a Springs, nell’East Hampton, a pochi passi dalla dimora di Jackson Pollock e Lee Krasner. Insieme alla moglie trasformò la proprietà in un vivace centro di incontro per artisti, architetti e intellettuali. Le Corbusier, con cui condivideva uno studio a Manhattan, fu spesso ospite e regalò due murales realizzati sulle pareti della casa.

Nivola, ispirato dall’interazione tra arte, architettura, progettò insieme a Bernard Rudofsky un giardino unico: muri come sculture astratte, pergolati di glicine, un solarium, una fontana musicale e un grande camino all’aperto; delle “stanze verdi” concepite come luogo di incontri e dialogo.

Dall’esterno, la casa appare come un semplice casale, di dimensioni contenute, rivestito con tegole di legno, tipiche del paesaggio degli Hamptons. Ma varcando la soglia, si entra in un universo intimo e luminoso, dove le pareti bianche raccontano una storia di espressione artistica che attraversa le generazioni. Le sculture grezze e scolpite a mano da Costantino Nivola abitano ogni angolo: la casa principale, il fienile adiacente, lo studio, e persino il giardino, dove lunghe pareti in cemento colato nella sabbia – incise direttamente quando il materiale era ancora fresco – decorano lo spazio.

Nivola, ispirato dall’interazione tra arte, architettura, progettò insieme a Bernard Rudofsky un giardino unico: muri come sculture astratte, pergolati di glicine, un solarium, una fontana musicale e un grande camino all’aperto; delle “stanze verdi” concepite come luogo di incontri e dialogo.

Dall’esterno, la casa appare come un semplice casale, di dimensioni contenute, rivestito con tegole di legno, tipiche del paesaggio degli Hamptons. Ma varcando la soglia, si entra in un universo intimo e luminoso, dove le pareti bianche raccontano una storia di espressione artistica che attraversa le generazioni. Le sculture grezze e scolpite a mano da Costantino Nivola abitano ogni angolo: la casa principale, il fienile adiacente, lo studio, e persino il giardino, dove lunghe pareti in cemento colato nella sabbia – incise direttamente quando il materiale era ancora fresco – decorano lo spazio.

La casa, pur restando una residenza privata, rappresenta un patrimonio culturale vivo, parte integrante dell’identità artistica di Springs.

Un'estensione ideale del Museo Nivola ad Orani, in Sardegna, dove si può approfondire il percorso e l’eredità dell’artista.

Un'estensione ideale del Museo Nivola ad Orani, in Sardegna, dove si può approfondire il percorso e l’eredità dell’artista.

Sebastiane (1976):

il primo lungometraggio di Derek Jarman girato in Sardegna

20 dicembre 2024Sebastiane è un'opera cinematografica che ha segnato un punto di svolta nel cinema britannico e in quello queer. Girato nel 1976 nelle coste sud occidentali dell’isola, il film rappresenta una rilettura della figura di San Sebastiano, il martire cristiano colpito a morte con le frecce sotto l'imperatore Diocleziano.

Ma la pellicola non si limita alla semplice narrazione storica; Jarman la arricchisce con una visione estetica intensa e una riflessione profonda sull'eros, il martirio e l'identità sessuale.

Il film è girato interamente in latino, con sottotitoli in inglese, e include rappresentazioni esplicite di desiderio omosessuale, elementi che lo resero controverso fin dal suo debutto al Gate Cinema di Notting Hill nel 1976 e, successivamente, durante la trasmissione televisiva su Channel 4 nel 1985.

Il paesaggio dell’isola gioca un ruolo fondamentale nell'estetica visiva del film, conferendo una qualità mistica e primitiva alla narrazione. Durante le settimane di riprese, il sole, il mare e la sabbia della Sardegna contribuirono a creare un'atmosfera visiva di straordinaria bellezza e intensità, che si riflette nel tono lirico del film. Il film è considerato un punto di riferimento non solo per il cinema queer, ma anche per la rappresentazione della psicologia del martirio e della sensualità maschile.

La pellicola esplora temi complessi di dominio, sottomissione e narcisismo, andando oltre la semplice celebrazione dell'omosessualità. Sebastiane è un film audace che trascende il semplice attivismo politico per affrontare temi universali con straordinaria sensibilità estetica.

Le musiche affidate a Brian Eno, evocano un’atmosfera ipnotica e sperimentale, combinando sonorità elettroniche con una sensibilità arcaica. I suoni richiamano la spiritualità e sensualità, amplificando la tensione tra sacro e profano, temi centrali del film.

La Sardegna, con la sua bellezza naturale incontaminata, contribuisce in modo inestimabile a questa opera che fonde arte, storia e introspezione.

Il paesaggio dell’isola gioca un ruolo fondamentale nell'estetica visiva del film, conferendo una qualità mistica e primitiva alla narrazione. Durante le settimane di riprese, il sole, il mare e la sabbia della Sardegna contribuirono a creare un'atmosfera visiva di straordinaria bellezza e intensità, che si riflette nel tono lirico del film. Il film è considerato un punto di riferimento non solo per il cinema queer, ma anche per la rappresentazione della psicologia del martirio e della sensualità maschile.

La pellicola esplora temi complessi di dominio, sottomissione e narcisismo, andando oltre la semplice celebrazione dell'omosessualità. Sebastiane è un film audace che trascende il semplice attivismo politico per affrontare temi universali con straordinaria sensibilità estetica.

Le musiche affidate a Brian Eno, evocano un’atmosfera ipnotica e sperimentale, combinando sonorità elettroniche con una sensibilità arcaica. I suoni richiamano la spiritualità e sensualità, amplificando la tensione tra sacro e profano, temi centrali del film.

La Sardegna, con la sua bellezza naturale incontaminata, contribuisce in modo inestimabile a questa opera che fonde arte, storia e introspezione.

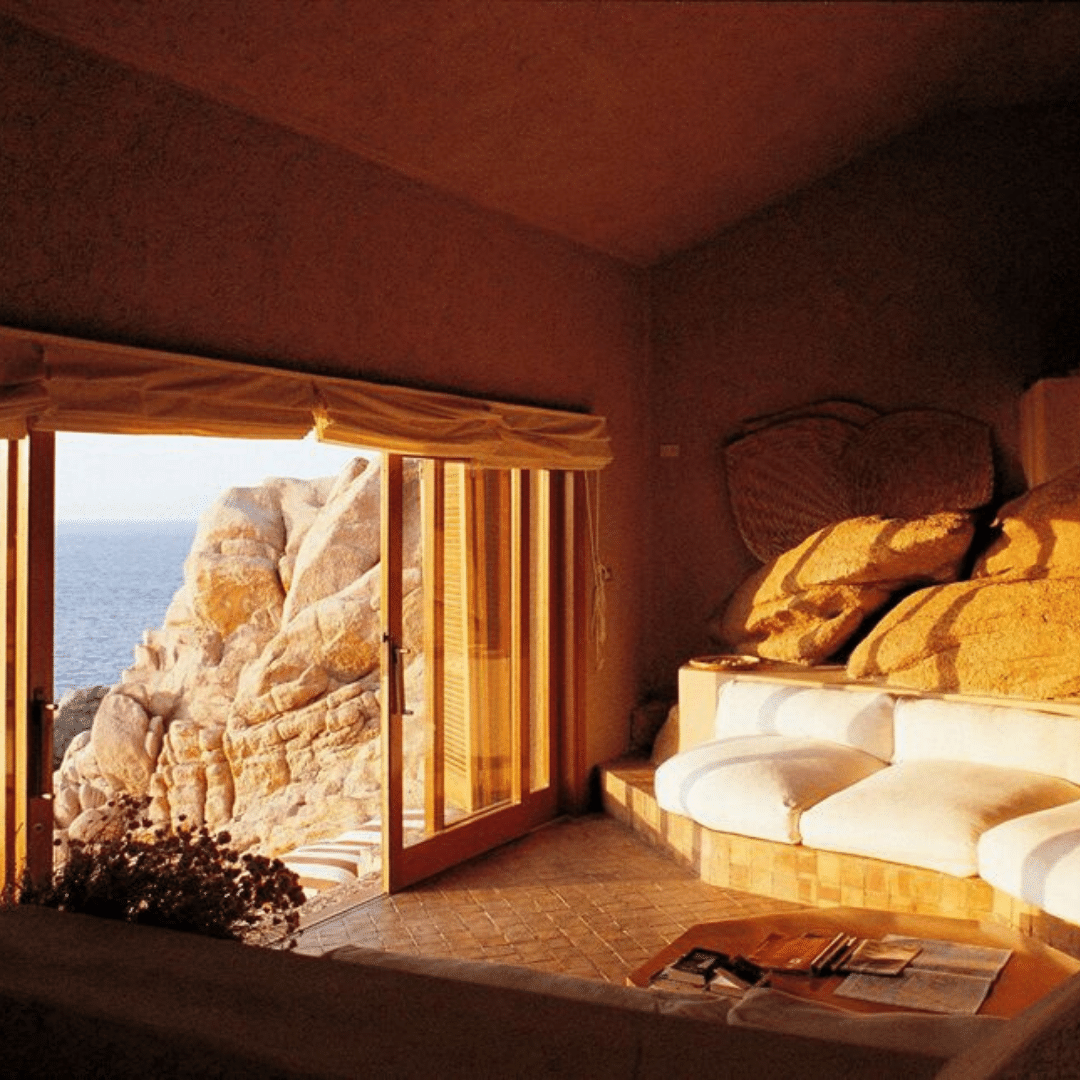

La Casa del Poeta: un progetto di vita e arte in armonia con la natura

di Sara Nieddu,12 settembre 2024

Costruita nel 1969 da Orlanda Sassu (conosciuta anche come Iolanda) ed Efisio Sanna, la Casa del Poeta è un esempio affascinante di architettura spontanea nella costa occidentale della Sardegna, che racconta la storia di un legame profondo tra uomo e natura.

Iolanda ed Efisio, accomunati da una vivace passione per la poesia e la composizione di canzoni, decisero di creare un rifugio estivo tra le dune della spiaggia di Pistis che riflettesse la loro visione artistica e filosofia di vita; un luogo di pace e ispirazione, dove poter esprimere liberamente la loro creatività e condividerla con chiunque fosse alla ricerca di un’esperienza poetica.